スポンサーサイト

上記の広告は1ヶ月以上更新の無いブログに表示されています。

新しい記事を書くことで広告が消せます。

新しい記事を書くことで広告が消せます。

2014年09月13日

神埼市デジタルミュージアム かんざき@NAVI at 14:44

| Comments(0)

かんざき@NAVIの特集記事として、神埼市内で確認された野鳥の分布図作成を始めました。

随時、マップに種類・場所・日時などの情報を付け分布図を作成していきます。

野鳥を確認されたら情報をご提供ください。かんざき@NAVIのとっておきの情報広場や写真投稿を利用して情報をお願いします。

かんざき@NAVI特集記事は下記より

http://www.kanzaki-museum.com/feature.php?mode=show&id=16

随時、マップに種類・場所・日時などの情報を付け分布図を作成していきます。

野鳥を確認されたら情報をご提供ください。かんざき@NAVIのとっておきの情報広場や写真投稿を利用して情報をお願いします。

かんざき@NAVI特集記事は下記より

http://www.kanzaki-museum.com/feature.php?mode=show&id=16

神埼町志波屋に伝承されています、千燈籠が8月18日と8月24日に行われました。

志波屋地区の千燈籠は、上志波屋地区と下志波屋地区に分かれ、男の子の行事として長く受け継がれています。

8月18日は、上志波屋の千燈籠で、真龍寺境内に祀られている観音堂(船石観音)で行われます。

8月24日は、下志波屋の千燈籠で、県道南にある選果場の北東部に祀られている地蔵堂で行われます。

お昼過ぎから子供たちにより観音堂・地蔵堂の清掃や提灯の準備・飾りつけが行われ、お母さんたちがお参りに来られる方への豆を炊射て、子供たちが袋に詰める作業を行います。

夕方になると、地域の方たちがお参りに来られ、豆を求められていました。

準備した豆がなくなるまで、お参りにこられた方への対応や花火などをして、長く受け継がれてきた地域の伝統を受け継いでいました。

下志波屋の千燈籠は、生憎の雨もようで、建物の軒先で雨をよけて行われていました。天気が良ければ、お堂前にたくさんの提灯が飾られます。

志波屋地区の千燈籠は、上志波屋地区と下志波屋地区に分かれ、男の子の行事として長く受け継がれています。

8月18日は、上志波屋の千燈籠で、真龍寺境内に祀られている観音堂(船石観音)で行われます。

8月24日は、下志波屋の千燈籠で、県道南にある選果場の北東部に祀られている地蔵堂で行われます。

お昼過ぎから子供たちにより観音堂・地蔵堂の清掃や提灯の準備・飾りつけが行われ、お母さんたちがお参りに来られる方への豆を炊射て、子供たちが袋に詰める作業を行います。

夕方になると、地域の方たちがお参りに来られ、豆を求められていました。

準備した豆がなくなるまで、お参りにこられた方への対応や花火などをして、長く受け継がれてきた地域の伝統を受け継いでいました。

下志波屋の千燈籠は、生憎の雨もようで、建物の軒先で雨をよけて行われていました。天気が良ければ、お堂前にたくさんの提灯が飾られます。

平成26年度の神埼まちあるきを下記日程により開催しています。

参加を希望されれる方は、神埼市役所総務企画部政策推進室へ申し込みをお願いいたします。

住所 神埼市神埼町神埼410

神埼市役所 総務企画部政策推進室

電話 0952-37-0121

なお、第4回目のまちあるき(脊振山)は、バスの関係上定員40名までなります。定員になり次第締め切りとなりますので、ご了承ください。

参加を希望されれる方は、神埼市役所総務企画部政策推進室へ申し込みをお願いいたします。

住所 神埼市神埼町神埼410

神埼市役所 総務企画部政策推進室

電話 0952-37-0121

なお、第4回目のまちあるき(脊振山)は、バスの関係上定員40名までなります。定員になり次第締め切りとなりますので、ご了承ください。

千代田町下西地区の仲田町団地内及び周辺の堀にアサザの群落が見られます。

堀一面に黄色い花が咲き誇っています。

9月頃までは見られますが、朝方から午前中がよく咲いています。

堀一面に黄色い花が咲き誇っています。

9月頃までは見られますが、朝方から午前中がよく咲いています。

絶滅危惧種である「タヌキモ」が今年は復活していました。

2014年06月27日

神埼市デジタルミュージアム かんざき@NAVI at 15:36

| Comments(0)

姉川地区の中地江川のオグラコウホネの花が咲き始めました。9月頃まで小さな黄色い花が楽しめます。

34号線姉川橋より北の中地江川に群落がみられます。

34号線姉川橋より北の中地江川に群落がみられます。

千代田町餘江の香椎神社で12年毎の午年に行われる午年祭がありました。

肥前風土記に記される「琴木の岡」の伝承地と伝える香椎神社で、4月20日日曜日に御神体を移す遷座式と4月27日(日)にご神体を神殿に戻す午年祭が行われました。

遷座式は、若宮神社の宮司により遷座のための神事が執り行われ、午後より社務所において地区の女性の方たちで御神体である神宮皇后の衣が新調されました。新しい衣は、独身の女性が縫う仕来りで、今回はあ3名の小学生から高校生の子供たちがおばあちゃん・お母さんの指導のもと縫い上げていきます。

古い衣は、地区住民の方に小さく切り分けられお守りに入れて安産のお守りとして配布されます。

4月27日(日)に餘江地区・川崎地区により12年毎の午年に行われる「午年祭」が開催されました。

若宮神社と冠者神社の宮司により午年祭の神事が執り行われ、ご神体が納められました。

神事の後は、境内で直会です。

12年毎の午年に行われる式年遷宮である「香椎神社の午年祭」は、地区住民により工夫され受け継がれています。

肥前風土記に記される「琴木の岡」の伝承地と伝える香椎神社で、4月20日日曜日に御神体を移す遷座式と4月27日(日)にご神体を神殿に戻す午年祭が行われました。

遷座式は、若宮神社の宮司により遷座のための神事が執り行われ、午後より社務所において地区の女性の方たちで御神体である神宮皇后の衣が新調されました。新しい衣は、独身の女性が縫う仕来りで、今回はあ3名の小学生から高校生の子供たちがおばあちゃん・お母さんの指導のもと縫い上げていきます。

古い衣は、地区住民の方に小さく切り分けられお守りに入れて安産のお守りとして配布されます。

4月27日(日)に餘江地区・川崎地区により12年毎の午年に行われる「午年祭」が開催されました。

若宮神社と冠者神社の宮司により午年祭の神事が執り行われ、ご神体が納められました。

神事の後は、境内で直会です。

12年毎の午年に行われる式年遷宮である「香椎神社の午年祭」は、地区住民により工夫され受け継がれています。

2014年04月07日

神埼市デジタルミュージアム かんざき@NAVI at 13:25

| Comments(0)

4月13日(日)に脊振町鳥羽院の古釜地区で、百手祭りが行われます。

詳しくは、以下よりお願いします。

http://www.kanzaki-museum.com/announce.php?mode=show&id=49

詳しくは、以下よりお願いします。

http://www.kanzaki-museum.com/announce.php?mode=show&id=49

2月22日に伊東玄朴生誕祭が行われました。

昨年、11月17日に発足した伊東玄朴顕彰会の主催で伊東玄朴の生誕を記念し玄朴の功績を讃えるため、記念式典並びに記念講演会が開催されました。

午前11時より、神埼市神埼町仁比山に残る玄朴21歳の時に建てた旧宅を会場として生誕式典が行われました。式典には、伊東玄朴のご子孫の皆さまをはじめ東京大学医学部関係者など50名のご来賓のご臨席を賜り挙行されました。

伊東玄朴顕彰会 会長のあいさつ

東京大学医学部長宮園浩平氏のご祝辞

伊東玄朴ご子孫の伊東貞三氏のごあいさつ

伊東玄朴旧宅にて

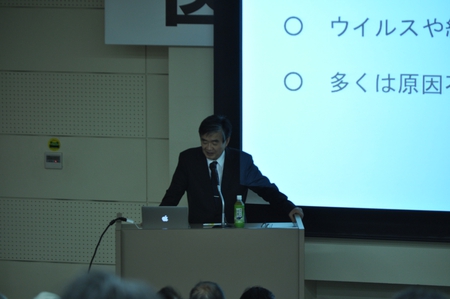

午後からは、西九州大学において、伊東玄朴生誕記念 第1回医史講演会を開催しました。

講演は、東京大学名誉教授で東京医療センター臨床研究センター名誉センター長の加我君孝氏により「肥前佐賀藩 伊東玄朴と川崎道民」と題し、東京大学大学院医学系研究科長・医学部長の宮園浩平氏により「伊東玄朴の功績と日本の医療」と題しご講演をいただきました。

当日は、市内外より多くの方が参加され、熱心に講演を聞かれていました。

伊東玄朴顕彰会副会長 西九州大学 学長 向井常博の挨拶

「肥前佐賀藩 伊東玄朴と川崎道民」と題して講演される加我君孝氏

熱心に講演を聞かれる市民のみなさん

「伊東玄朴の功績と日本の医学」と題して講演される宮園浩平氏

会場のみなさん

閉会にあたり挨拶を行う伊東玄朴顕彰会幹事 神埼市教育長 實松信子

昨年、11月17日に発足した伊東玄朴顕彰会の主催で伊東玄朴の生誕を記念し玄朴の功績を讃えるため、記念式典並びに記念講演会が開催されました。

午前11時より、神埼市神埼町仁比山に残る玄朴21歳の時に建てた旧宅を会場として生誕式典が行われました。式典には、伊東玄朴のご子孫の皆さまをはじめ東京大学医学部関係者など50名のご来賓のご臨席を賜り挙行されました。

伊東玄朴顕彰会 会長のあいさつ

東京大学医学部長宮園浩平氏のご祝辞

伊東玄朴ご子孫の伊東貞三氏のごあいさつ

伊東玄朴旧宅にて

午後からは、西九州大学において、伊東玄朴生誕記念 第1回医史講演会を開催しました。

講演は、東京大学名誉教授で東京医療センター臨床研究センター名誉センター長の加我君孝氏により「肥前佐賀藩 伊東玄朴と川崎道民」と題し、東京大学大学院医学系研究科長・医学部長の宮園浩平氏により「伊東玄朴の功績と日本の医療」と題しご講演をいただきました。

当日は、市内外より多くの方が参加され、熱心に講演を聞かれていました。

伊東玄朴顕彰会副会長 西九州大学 学長 向井常博の挨拶

「肥前佐賀藩 伊東玄朴と川崎道民」と題して講演される加我君孝氏

熱心に講演を聞かれる市民のみなさん

「伊東玄朴の功績と日本の医学」と題して講演される宮園浩平氏

会場のみなさん

閉会にあたり挨拶を行う伊東玄朴顕彰会幹事 神埼市教育長 實松信子

伊東玄朴生誕を記念し、2月22日(土)に伊東玄朴生誕祭を下記により開催します。

◆生誕記念式典 :午前11時より

伊東玄朴旧宅(神埼市神埼町仁比山)

◆生誕記念講演会:午後 1時より

西九州大学 5号館 B2 第2視聴覚室

記念講演は、一般参加自由です。多くの皆様のご参加をお願いします。

問合せ:神埼市役所政策推進室内

伊東玄朴顕彰会事務局

電話:0952-37-0121

◆生誕記念式典 :午前11時より

伊東玄朴旧宅(神埼市神埼町仁比山)

◆生誕記念講演会:午後 1時より

西九州大学 5号館 B2 第2視聴覚室

記念講演は、一般参加自由です。多くの皆様のご参加をお願いします。

問合せ:神埼市役所政策推進室内

伊東玄朴顕彰会事務局

電話:0952-37-0121

今年も、脊振町鹿路の「いずみさんつぎ」に行ってきました。

今年は、酒があめ色になり、カビは少ないようです。おそらく湿気の関係だろうとのことでした。

今年の状況です。

平成12年の結果です。

平成11年の結果です。

平成10年の結果です。

今年は、酒があめ色になり、カビは少ないようです。おそらく湿気の関係だろうとのことでした。

今年の状況です。

平成12年の結果です。

平成11年の結果です。

平成10年の結果です。

第3回のまちあるきは、神埼町の志波屋地区を訪ねました。この地区は、旧石器時代から近世に至る多くの遺跡や歴史遺産が残されている地区で、吉野ヶ里遺跡や伊勢塚古墳また神埼郡衙など、歴史上神埼の政治経済の中心施設が置かれた地区です。

今回は、志波屋みかん選果場の駐車場を特別にお借りしてまちあるきの出発地としています。

駐車場を出発し、吉野ヶ里歴史公園へ至る道路を南下し、下志波屋地区の旧道を通り、志波屋七の坪遺跡へ

志波屋七の坪遺跡の説明を聞かれる参加者。

竹原地区に至り、鰐神社と王仁天満宮を見学しました。神埼には「鰐神社」が竹原と志波屋に祀られています。また、古事記・日本書紀に記載される王仁博士との関係が指摘されている「王仁天満宮」の石祠があり、興味深い歴史遺産です。

竹原地区の南部一帯の水田部は、これまでの発掘調査で、奈良時代の神埼郡の役所である「神埼郡衙」「神埼駅家」が置かれていたことが分かってきました。大宰府を起点とする官道である西海道も確認され、古代神埼の様子を知ることができます。大型の建物跡や「神埼厨」と書かれた文字資料・硯や木簡なども出土しています。

メガソーラー脇を通り、通称「吉野ヶ里丘陵を北上し、江戸時代の佐賀藩の学者であった恩田一均の墓へ

丘陵上の南北道路を北上し、下三津西古墳を見学。全長53mの規模を持つ前方後円墳です。

下三津西古墳を見学後は、巨大な横穴式石室を持ち装飾古墳でもある全長78mの規模を持つ伊勢塚古墳へ。6世紀湖畔頃の前方後円墳としては佐賀平野最大規模で、筑紫国造米多君の墓とも推定されている前方後円墳です。伊勢塚の西脇には、恩田一均屋敷跡があり「恩田屋敷」と呼ばれています。

志波屋地区より三谷地区に至る道路脇に佐賀藩の家老であった鍋島主水家の菩提寺真龍寺があります。寺の奥には、主水家代々の墓所が見られます。当日は、鍋島主水家のご子孫の方が来られており、説明をいただきました。大変ありがとうございました。

最後は、志波屋地区に祀られるもう一つの「鰐神社」です。

全行程、約6kmのコースで半日でゆっくり廻ることができます。

より大きな地図で 神埼まちあるき第3回 を表示

今回は、志波屋みかん選果場の駐車場を特別にお借りしてまちあるきの出発地としています。

駐車場を出発し、吉野ヶ里歴史公園へ至る道路を南下し、下志波屋地区の旧道を通り、志波屋七の坪遺跡へ

志波屋七の坪遺跡の説明を聞かれる参加者。

竹原地区に至り、鰐神社と王仁天満宮を見学しました。神埼には「鰐神社」が竹原と志波屋に祀られています。また、古事記・日本書紀に記載される王仁博士との関係が指摘されている「王仁天満宮」の石祠があり、興味深い歴史遺産です。

竹原地区の南部一帯の水田部は、これまでの発掘調査で、奈良時代の神埼郡の役所である「神埼郡衙」「神埼駅家」が置かれていたことが分かってきました。大宰府を起点とする官道である西海道も確認され、古代神埼の様子を知ることができます。大型の建物跡や「神埼厨」と書かれた文字資料・硯や木簡なども出土しています。

メガソーラー脇を通り、通称「吉野ヶ里丘陵を北上し、江戸時代の佐賀藩の学者であった恩田一均の墓へ

丘陵上の南北道路を北上し、下三津西古墳を見学。全長53mの規模を持つ前方後円墳です。

下三津西古墳を見学後は、巨大な横穴式石室を持ち装飾古墳でもある全長78mの規模を持つ伊勢塚古墳へ。6世紀湖畔頃の前方後円墳としては佐賀平野最大規模で、筑紫国造米多君の墓とも推定されている前方後円墳です。伊勢塚の西脇には、恩田一均屋敷跡があり「恩田屋敷」と呼ばれています。

志波屋地区より三谷地区に至る道路脇に佐賀藩の家老であった鍋島主水家の菩提寺真龍寺があります。寺の奥には、主水家代々の墓所が見られます。当日は、鍋島主水家のご子孫の方が来られており、説明をいただきました。大変ありがとうございました。

最後は、志波屋地区に祀られるもう一つの「鰐神社」です。

全行程、約6kmのコースで半日でゆっくり廻ることができます。

より大きな地図で 神埼まちあるき第3回 を表示

11月15日より11月23日まで、国名勝九年庵の一般公開が行われます。

今年は、急に冷えてきましたので、例年のより紅葉は早いようです。

写真は、仁比山公園の愛合橋から見た、九年庵一帯の風景です。奥の赤く見えるのが九年庵の紅葉です。(参考:今年の紅葉の写真ではありません。)

デジタルミュージアムに掲載しています九年庵のパノラマです。こちらから、ご覧ください。

http://www.kanzaki-museum.com/panorama.php?mode=show&id=71

今年は、急に冷えてきましたので、例年のより紅葉は早いようです。

写真は、仁比山公園の愛合橋から見た、九年庵一帯の風景です。奥の赤く見えるのが九年庵の紅葉です。(参考:今年の紅葉の写真ではありません。)

デジタルミュージアムに掲載しています九年庵のパノラマです。こちらから、ご覧ください。

http://www.kanzaki-museum.com/panorama.php?mode=show&id=71

日増しに寒さが増してきました。紅葉も一気に進むことでしょう。

今回は、脊振町広滝にある寺のイチョウを紹介します。山門脇に立つイチョウの巨木です。

まだ、現在はまだ青葉ですが、一週間もすれば黄色が増してくると思います。

より大きな地図で 脊振町広滝 松林寺 を表示

今回は、脊振町広滝にある寺のイチョウを紹介します。山門脇に立つイチョウの巨木です。

まだ、現在はまだ青葉ですが、一週間もすれば黄色が増してくると思います。

より大きな地図で 脊振町広滝 松林寺 を表示

伊東玄朴ゆかりの地(2)は、

より大きな地図で 伊東玄朴ゆかりの地 を表示

少年期に医学を志、漢方を学び医者として開業することとなった古川左庵を訪ねます。

伊東玄朴(執行勘造)は、11歳のとき仁比山の不動院の玄透法師に漢学を学びますが、14歳のころより医者の道を歩みたいと、仁比山の隣村に開業していた漢方医古川左庵に弟子入りし、4年間修業をしています。17歳の時に父の死去を機に、仁比山の自宅に戻り漢方医として開業します。 執行勘造後の伊東玄朴の医者の道の始まりです。

【古川左庵】

三養基郡豆津村に生まれ、小渕の漢方医古川氏の養子となり医業を継ぐ。文政13年没。小渕の光蔵寺に墓がある。

古川左庵宅跡は、県道三瀬神埼線沿いで、水車の里の北に位置しています。(個人所有ですので、見学は道路よりお願いします。内部への 立ち入りはご遠慮ください。)」

伊東玄朴(執行勘造が漢方を学んだ古川左庵宅跡

古川左庵の墓がある小渕の光蔵寺

光蔵寺の古川左庵の墓

伊東玄朴(執行勘造)は、11歳のとき仁比山の不動院の玄透法師に漢学を学びますが、14歳のころより医者の道を歩みたいと、仁比山の隣村に開業していた漢方医古川左庵に弟子入りし、4年間修業をしています。17歳の時に父の死去を機に、仁比山の自宅に戻り漢方医として開業します。 執行勘造後の伊東玄朴の医者の道の始まりです。

【古川左庵】

三養基郡豆津村に生まれ、小渕の漢方医古川氏の養子となり医業を継ぐ。文政13年没。小渕の光蔵寺に墓がある。

古川左庵宅跡は、県道三瀬神埼線沿いで、水車の里の北に位置しています。(個人所有ですので、見学は道路よりお願いします。内部への 立ち入りはご遠慮ください。)」

伊東玄朴(執行勘造が漢方を学んだ古川左庵宅跡

古川左庵の墓がある小渕の光蔵寺

光蔵寺の古川左庵の墓

より大きな地図で 伊東玄朴ゆかりの地 を表示

11月11日に(日)に伊東玄朴の顕彰会が設立されます。

当日は、設立を記念した式典・順天堂大学の酒井シズ先生の記念講演、シンポジウムを開催いたします。

この顕彰会設立にあたり、伊東玄朴のゆかりの地を紹介させていただきます。

神埼は、伊東玄朴の生誕地です。寛政8年(1800)12月28日に、旧神埼郡仁比山村に生れています。

現在、仁比山神社に向かう参道の右手の高台に旧宅が残されており、玄朴(旧姓 執行勘蔵)21歳の時に建てたもので、この旧宅で漢方医として開業していました。

現在は、佐賀県史跡の指定を受け保存され、公開されています。

より大きな地図で 伊東玄朴ゆかりの地 を表示

当日は、設立を記念した式典・順天堂大学の酒井シズ先生の記念講演、シンポジウムを開催いたします。

この顕彰会設立にあたり、伊東玄朴のゆかりの地を紹介させていただきます。

神埼は、伊東玄朴の生誕地です。寛政8年(1800)12月28日に、旧神埼郡仁比山村に生れています。

現在、仁比山神社に向かう参道の右手の高台に旧宅が残されており、玄朴(旧姓 執行勘蔵)21歳の時に建てたもので、この旧宅で漢方医として開業していました。

現在は、佐賀県史跡の指定を受け保存され、公開されています。

より大きな地図で 伊東玄朴ゆかりの地 を表示

脊振山ブナ林の紅葉・黄葉

脊振山の山頂稜線一帯には、ブナの自然林が残されています。

林床の木々とともに黄色と赤に色づいていました。来週頃までは見ごろではないでしょうか。

頂上には駐車場があり、蛤岳へ至る九州自然歩道は木製の遊歩道も整備され、1時間以内で散策することができます。

動画は、以下から

https://www.facebook.com/photo.php?v=389421784524439&set=vb.209817079087349&type=2&theater

脊振山の山頂稜線一帯には、ブナの自然林が残されています。

林床の木々とともに黄色と赤に色づいていました。来週頃までは見ごろではないでしょうか。

頂上には駐車場があり、蛤岳へ至る九州自然歩道は木製の遊歩道も整備され、1時間以内で散策することができます。

動画は、以下から

https://www.facebook.com/photo.php?v=389421784524439&set=vb.209817079087349&type=2&theater

後鳥羽神社の紅葉 パノラマです。

今年は、あと半月くらいで見ごろになると思います。

こちらから、ご覧下さい。

http://www.kanzaki-museum.com/panorama.php?mode=show&id=9

より大きな地図で 後鳥羽神社 を表示

今年は、あと半月くらいで見ごろになると思います。

こちらから、ご覧下さい。

http://www.kanzaki-museum.com/panorama.php?mode=show&id=9

より大きな地図で 後鳥羽神社 を表示

佐賀・神埼出身の幕末の医者・蘭学者で、我が国の近代西洋医学の導入と定着に大きな役割を担った伊東玄朴の顕彰会が設立されます。

このたび、顕彰会の設立を記念し、記念式典・記念講演会・シンポジムを開催いたします。多くの皆様のご来場をお願いします。

日時 平成25年11月17日(日)

午後1時より 受付開始 12時~

場所 神埼市中央公民館 大ホール

大きな地図で見る

このたび、顕彰会の設立を記念し、記念式典・記念講演会・シンポジムを開催いたします。多くの皆様のご来場をお願いします。

日時 平成25年11月17日(日)

午後1時より 受付開始 12時~

場所 神埼市中央公民館 大ホール

大きな地図で見る

9月29日(日)に第1回 神埼まちあるきを開催しました。

脊振地区の広滝から岩屋・政所・倉谷地区を訪ねる≪脊振往還を歩こう≫のテーマで、

早朝より雨模様でしたが、参加者全員約9kmの行程を無事歩かれました。大変お疲れ様でした。

追記:毎回のことながら、第1回・初回の日はほとんど天候が不安定で、やはり私が雨男でした。

次回は10月27日(日)に仁比山地区を歩きます。

今回のまちあるきコースの概要は、以下からお願いします。

http://www.kanzaki-museum.com/feature.php?mode=show&id=22

出発地の脊振町広滝の高取山公園です。

脊振往還の面影を残す「草富峠」です。峠には、樹齢約200年以上の杉の巨木があり「さやん神」と呼ばれています。

草富峠より、林道を下り 「岩屋」へ

岩屋地区に祀られる「毘沙門天堂」

「一の橋」を渡り、「政所」地区へ。脊振往還は政所で二手に分かれます。

現役で稼働する九州最古の水力発電所 広滝第1発電所

景行天皇が倉を置いたと伝える倉岡神社 境内には多くの石造物と杉やイチョウの巨木が見られます。

倉谷より、今屋敷城塞跡を望む

第2回 神埼まちあるきは、神埼町仁比山地区を歩きます。

2回目は、たぶん雨は降らないのでは。降らないことを願います。

脊振地区の広滝から岩屋・政所・倉谷地区を訪ねる≪脊振往還を歩こう≫のテーマで、

早朝より雨模様でしたが、参加者全員約9kmの行程を無事歩かれました。大変お疲れ様でした。

追記:毎回のことながら、第1回・初回の日はほとんど天候が不安定で、やはり私が雨男でした。

次回は10月27日(日)に仁比山地区を歩きます。

今回のまちあるきコースの概要は、以下からお願いします。

http://www.kanzaki-museum.com/feature.php?mode=show&id=22

出発地の脊振町広滝の高取山公園です。

脊振往還の面影を残す「草富峠」です。峠には、樹齢約200年以上の杉の巨木があり「さやん神」と呼ばれています。

草富峠より、林道を下り 「岩屋」へ

岩屋地区に祀られる「毘沙門天堂」

「一の橋」を渡り、「政所」地区へ。脊振往還は政所で二手に分かれます。

現役で稼働する九州最古の水力発電所 広滝第1発電所

景行天皇が倉を置いたと伝える倉岡神社 境内には多くの石造物と杉やイチョウの巨木が見られます。

倉谷より、今屋敷城塞跡を望む

第2回 神埼まちあるきは、神埼町仁比山地区を歩きます。

2回目は、たぶん雨は降らないのでは。降らないことを願います。